一年の折り返しとなる6月30日は「夏越の祓(なごしのはらえ)」です。半年の罪・ケガレを祓い、残り半年の無病息災を祈願する神事で、京都の主な神社には“茅の輪”が設置されました。皆さん体験されましたか?紹介する写真は松尾大社です。 (24.7.1 北澤)

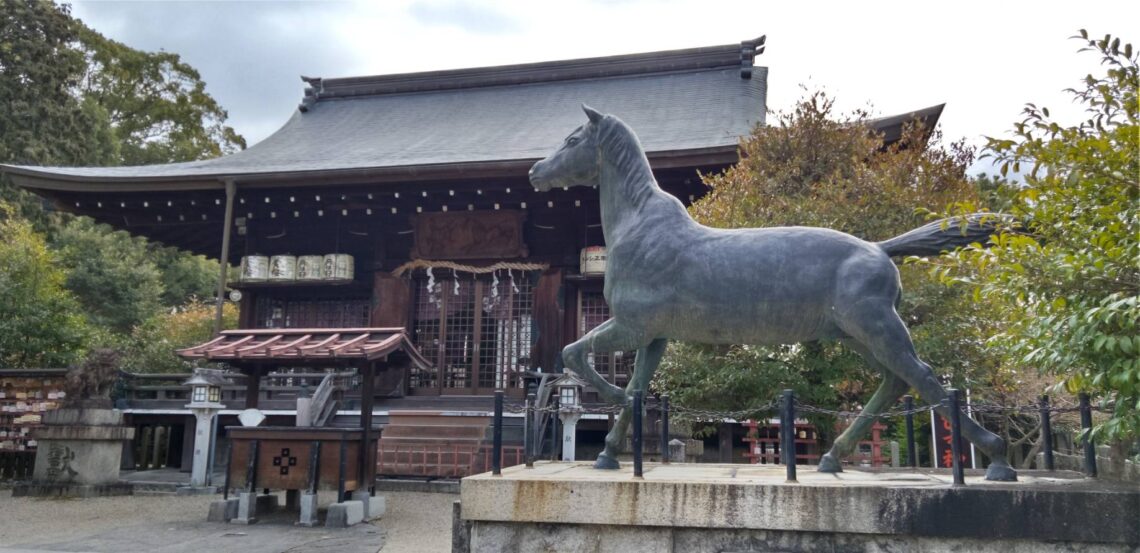

風薫る若葉の季節、5月の京都は葵祭に藤森祭、三船祭など王朝絵巻さながらのお祭りが繰り広げられ、まさに源氏物語の「光る君へ」の世界です。特に毎年15日に行われる葵祭は、古くは賀茂祭とも称せられ、平安中期の宮廷貴族の間では、単に「まつり」といえば葵祭のことでした。その葵祭の祭儀は、流鏑馬神事、斎王代御禊の儀、御蔭祭などの前儀があり、優雅な伝統が偲ばれる路頭の儀(行列)でクライマックスを迎えます。(2024. 5. 1 中下)

京都には、沢山の桜名称地がありますが、ここでは隠れた名所を、ご案内致します。順番に、①本満寺(御所の北寺町通り) 円山公園のしだれ桜の姉妹桜、②千本釈迦堂(上京区) 国宝本満寺前のしだれ桜。おかめ桜、③雨宝院(上京区・西陣の聖天さん)遅めの桜の名所、御衣黄桜。歓喜桜、④川端通り(出町柳~北山通りにかけて約3kmの桜ゲート)、⑤有栖川宮旧邸(上京区) 京都御苑のすぐそば。(24.4.1 中川)

季節の節目は、邪気が入りやすいと考えられ、そのため厄を払って幸せを祈願するために「雛まつり」があります。もともとケガレを雛に託して祓う神事でありますが、現在では雛壇に飾って祝うのが一般的になりましたが、下鴨神社では3月3日に小さな雛人形を桟俵(さんだわら)に乗せて、境内のみたらし川に流し、子供たちの無病息災を願う「流し雛」が行われます。 2024.3.1 谷 明志

乃木神社は、大日本帝国陸軍大将・乃木希典が祀られています。神社名が個人の名前になっているのは珍しいです。京都以外の出身地などに複数社あります。境内には勝運の縁起水としての“勝水”や、勝負ごとに勝ちまくりをもじって、“全てに勝ちま栗”の社などがあり、勝負事の祈願に多くの参拝があります。なお、境内には商売繁盛・家運隆盛の“山城えびす神社も祀られています。(2024.2.1渡邊)

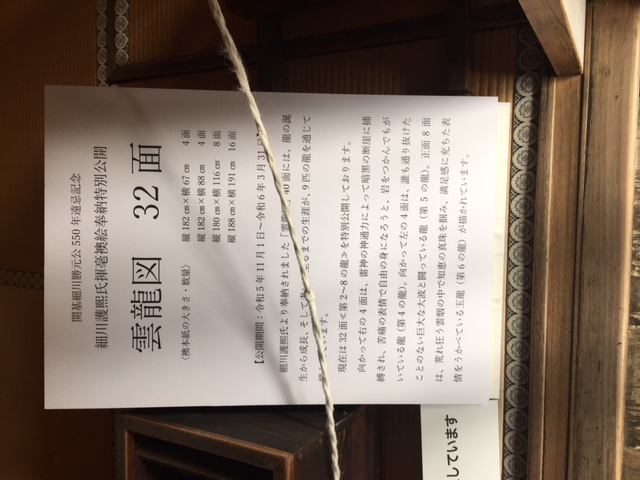

令和6年 昇り龍の年。龍安寺で元首相の肩書の他に陶芸、書、水墨画、茶杓、油絵とマルチの才能をみせる細川護熙氏。約3年の歳月をかけた襖40面にわたる「雲龍図」。龍門の渓谷より出現する龍、雲中を上昇する龍、知恵の真理をつかむ玉龍、そして痩せた白い髭を持った老いたる龍。今年一年が開運の昇る龍を期待してー。雲龍図の公開期間は、令和6年3月31日まで。なお、上記写真は非公開のため、2024年の干支絵馬を紹介します。2024.1.1加藤

弘法大師こと空海が入寂された日の毎年3月21日に法会を行う「御影供(みえく又はみえいく)」が、13世紀頃から毎月21日に行うようになりました。江戸時代には茶店、薬、植木、食品などを扱う露店が多く出るようになり、これが現在の「弘法さん」の原型でしょうか。老若男女、外国人も多く、「終い弘法」の日は正月用品が賑やかに並ぶことでしょう。今月は25日に「終い天神」もありますよ。・・・2023.12.1亀田正昭

旧暦の亥月、最初の亥日、亥刻(今年は11月13日)に「亥の子餅」を食べて、無病息災や子孫繁栄を祈る習わしがあります。イノシシゆかりの護王神社では、毎年11月1日「亥の子餅」をつく儀式の後、平安装束の一行が御所に餅の献上に行く「亥子祭」が行われています。この時期、京都の和菓子屋さんで「亥の子餅」を販売しています。2023.11.1万木

銀閣寺の本堂・東求堂・弄清亭が公開されます。 与謝蕪村・池大雅の襖絵、四畳半書院「同仁斎」、御香座敷の弄清亭などみどころがたくさんあります。 かつて岡本太郎氏は銀閣寺の向月台や銀沙灘の庭を大絶賛しました。今回公開される同仁斎は現代の和室に繋がる書院造りのルーツともいわれ、四畳半茶室の起源ともされます。足利義政が追い求めた東山文化のわび、さびの世界を秋の深まる京都で満喫しましょう。(23.10.1 神谷)

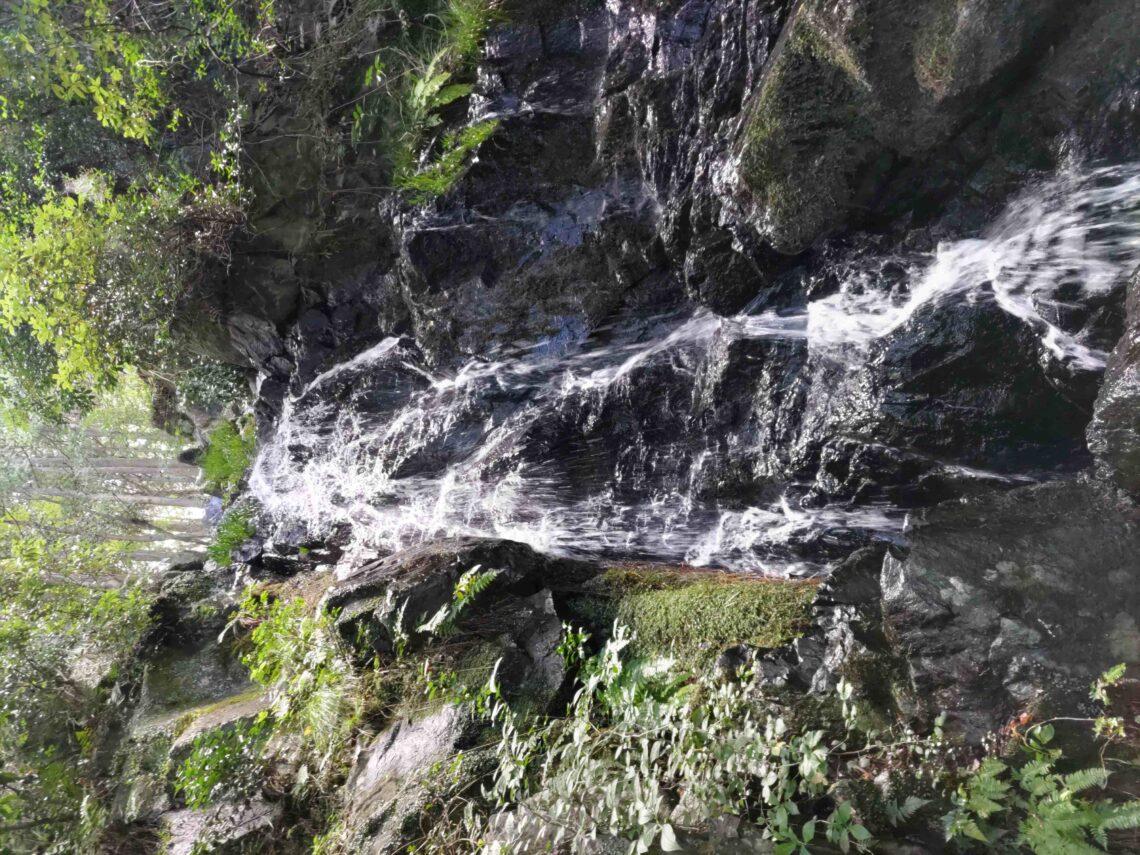

鹿ケ谷は、平安時代末期に俊寛の山荘があり, 平家討伐の謀議が重ねられた場所です。途中に瑞光院があり、さらに上がっていくと、10mほどの滝があらわれます。この滝は、「楼門の滝」とよばれています。楼門の滝の上に「俊寛僧都忠誠之碑」と書かれた大きな石碑があります。2023.9.1兼松

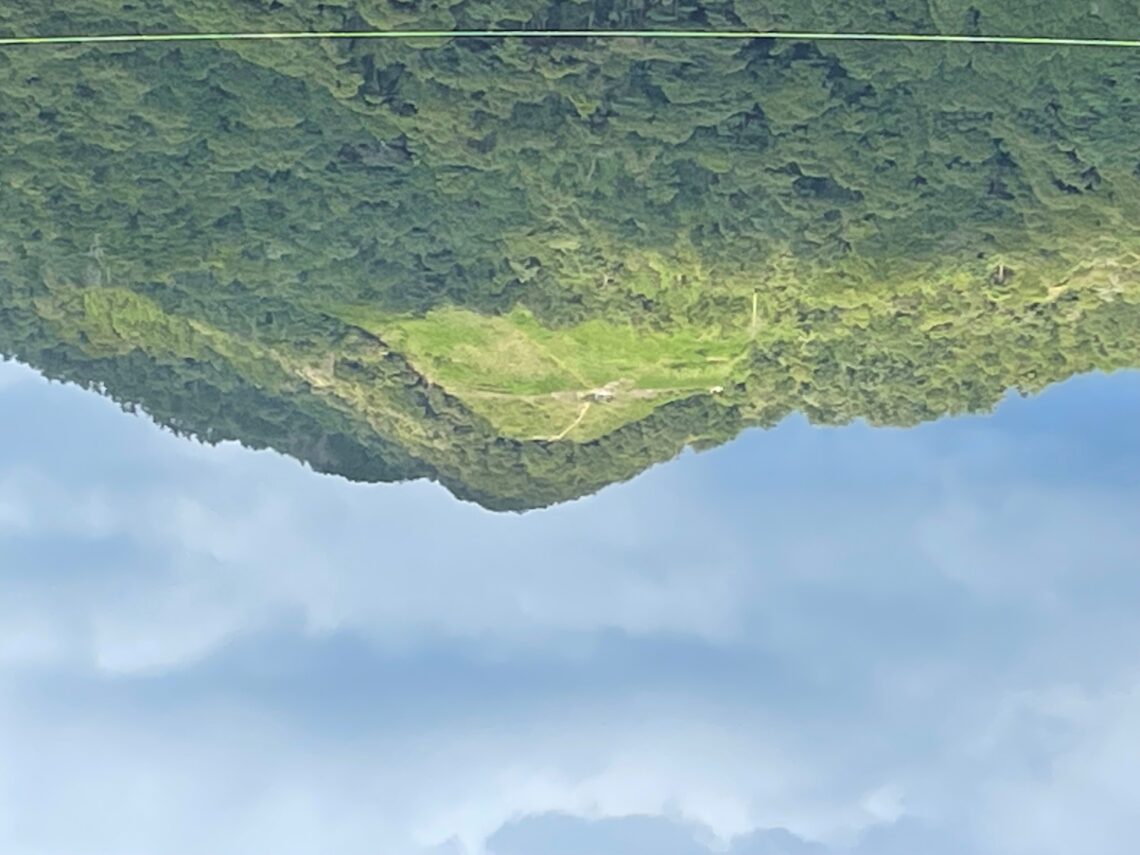

五山送り火は、お盆にあの世から帰って来られたお精霊さんをあの世にお送りする行事です。午後8時から東山如意ヶ岳の「大文字」、松ヶ崎西山の「妙」松ヶ崎東山「法」、西賀茂船山の「船形」、大北山の「左大文字」、嵯峨鳥居本曼陀羅山の「鳥居形」順にほぼ5分おきに点火されます。消し炭は疫病除け・魔除け・泥棒除けになるとも言われています。2023.8.1田所

鷹山が令和元年より唐櫃巡行に加わり、昨年、196年ぶりに山鉾巡行に復帰しました。鷹山のご神体は鷹匠、犬飼、樽負の3体で、衣棚町の会所でお披露目されます。中納言在原行平が光孝天皇の御幸で鷹狩りをする場面と伝えられており、今年は新たな衣装で登場します。2023.7.1加賀谷

「竹伐り会式」は、牛若丸の修行の地として知られる鞍馬寺の本堂前で、毎年6月20日の14時から行われる千年以上の歴史を伝える京都でも有数の古い行事です。長さ4m、太さ10cmもある青竹を大蛇に見立てて、弁慶被りの僧兵のいでたちの鞍馬法師らが2人1組に分かれて、山刀で竹を伐る速さを競い合う。左を丹波座、右を近江座と呼び、竹を一気に切り落とし、両地域の1年間の豊作を占う。(23.6.1 松澤)

自然豊かな千年の都 京都。歴史ある京都には、豊かな自然が織り成すすばらしい魅力があふれています。四季折々に醸し出される印象深いその情景が、必ずやあなたを誘ってくれるでしょう。梅雨前のこの時期だけの特別な緑に心を癒されれば、明日のエネルギーへと繋がります。如何ですか⁉この時期だけのスペシャルな新緑を味わってみませんか‼(23.5.1大西 正興)

嵯峨の古刹「清凉寺」の境内で執り行われる「嵯峨大念仏狂言」は国の重要無形民俗文化財に指定されている民俗芸能です。すべての役者が面をつけ、台詞がなく、身振り手振りだけで芝居を進行する点に大きな特徴があります。現在は約二十番の演目が継承されています。

☆4月2日(日)8日(土)9日(日)清凉寺境内「狂言堂」観覧無料・雨天決行 2023.4.1田中

三十三間堂春桃会は、3月3日(金)、三十三間堂の名前にちなんで「三」の重なる桃の節句に行われる法会です。女性専用の「桃のお守り」も授与されます。その中に国宝1001体の千手観音立像に名前があるのをご存じですか。「桃のお守り」の中に仏名帳が入っていますよ。「桃の節句」のみ無料公開され堂内を特設の高檀から千体観音像が参拝できます。2023.3.1 吉野克行

新しい年を迎え東寺では後七日御修法が行われた。かつて宮中で行われた天皇の安泰を祈願する格式高い行事。天皇の御衣も運ばれ、真言15派の高僧が朱の大傘をさしかける僧を従え、灌頂院に向かう列は壮観だ。2023.2.1 藤田

岡崎神社は、今年の干支「兎」が氏神様の使いと伝わっています。縁結びや夫婦円満、子授けにご利益があるとの事で、若い女性の人気が上昇中。狛兎や、招き兎など可愛い兎さんに会いに、お参りしてみませんか。(2023・1・1 熊澤)

西国17番札所の六波羅蜜寺は見所が満載です。空也踊躍念仏の踊りが、12月13日(火)~31日(土)の毎日16時頃に約30分間行われます。重要文化財14体を含む7体の像を拝観できます。ぜひとも、薬師如来坐像、空也上人像、平清盛像、傑作の2つの鬘掛地蔵菩薩像と夢見地蔵菩薩像などを楽しんでください。(12月1日武井道郎)

秋の収穫に感謝して、火を焚いて大地をあたため春の息吹を祈る“お火焚祭”が、下鴨神社境内の比良木社では、毎年11月28日におこなわれます。この時、かつて神社で子供達に習字などの教育が行われていたことから、神様へ一年の成果報告の意味合いと、さらなる上達を祈願してお天満書が奉納されます。11.21神田

11月17日(木)~12月6日(火)《但し24日(木)、30日(水)は休館》通常非公開の主屋二階、三階望楼を特別公開。旧三井家下鴨別邸は、明治から大正期までに整えられた大規模別邸の屋敷構えが良く保存され、高い歴史的価値を有するとされている。2022.11.1 神田(120)

コスモスと愛宕山、遍照寺、広沢の池、児神社・・・見どころ沢山です。

(2022.10.1 高倉)

大悲閣は渡月橋から遡って約1km。角倉了以が河川工事で犠牲になった人々を弔うため創建。隠れた名所として谷崎潤一郎も絶賛。この4月5日に、日中国交正常化50周年を記念し、周恩来の詩「雨後嵐山」の石碑が建立された。(2022.9.1 北澤)

京都五山送り火は、祇園祭とともに京都の夏を彩る風物詩です。8月16日の夜8時から8時半の間に5っの山に順次点火され夜空を真っ赤に染めます。送り火そのものは盆の翌日に行われる仏教的行事であり、お盆に帰ってきた精霊(京都ではおしょらいさんといいます)を再び送るという行事です。2022.8.1谷

705年、僧・定慧により創建された寺で、重文の地蔵菩薩像は、小野篁が一木から六体の地蔵を彫ったとされる。平清盛が京への6か所の街道口に地蔵を安置するように命じてから、六体の地蔵を参拝する“六地蔵めぐり”の風習が生まれた。(2022年7月1日 渡邊)

平清盛の長子「重盛」が東山の小松宮に別邸を構えたことから、重盛は小松内大臣と呼ばれました。その邸内に築庭したものが、「積翠園しゃくすいえん」で800年の時を超えてその姿をとどめております。2022.6.1加藤

この季節の空気を胸いっぱい吸い込み、リフレッシュ!!行くところはここでしょう!そう~神楽岡です。金戒光明寺から真如堂へ。市内の眺望も楽しめて、北へ続く吉田山の新緑も味わいましょう。(2022.5.1 亀田)

京都で最も早く咲くと言われている「近衛邸跡の糸桜」や「出水の枝垂れ桜」が早くも満開を迎えお花見を楽しむ大勢の人達で賑わっています。3月31日 万木

はんなりとした灯り**東山地域一帯を国内外から応募された露地行灯といけばな作品の「花」で演出する花灯路、花灯路の20年の歴史に幕が下されます。2022年 3月4日(金)~3月13日(日) 2022.3.6 神谷